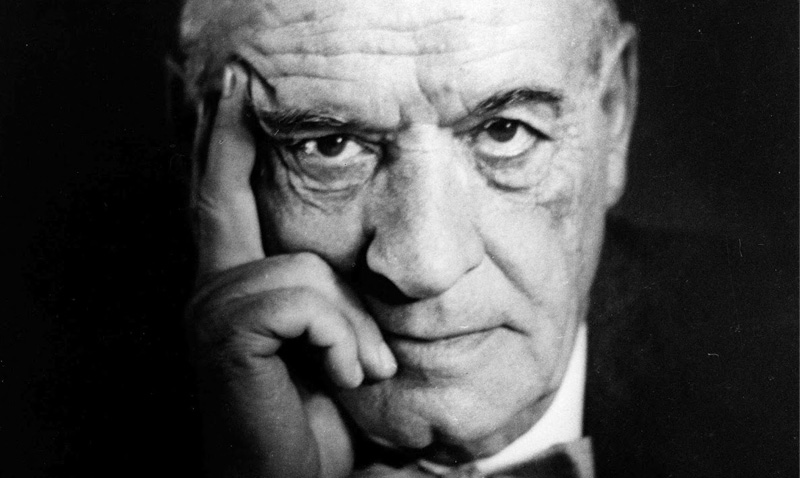

Elías Pino Iturrieta

Los cursos de Ortega y Gasset eran un acontecimiento estelar en la Universidad de Madrid, capaces de provocar trifulcas entre los asistentes y la roncha de sus colegas. No solo asistían los alumnos admitidos en el programa de Filosofía, sino también los que se enteraban de la presencia de un hombre con cosas qué decir en un ambiente de incertidumbre. Una legión de muchachos se apresuraba a ocupar los pupitres, para no tener que escuchar las lecciones colgados de la ventana por el descuido de no llegar a tiempo. El alboroto cesaba cuando el maestro abría un cuaderno grande forrado en cuero, lleno de anotaciones que leía o comentaba con tono cansino y sin matices. No procuraba ganancia de prosélitos, sino hablar sobre lo que pasaría en España según sugería el talante de una sociedad, apuntaba él, colocada desde sus orígenes en las faldas de un volcán.

Nadie abría la boca ante la presencia de Ortega. Quizá ciertos colegas venerables, pero solo ellos. Muchos de los catedráticos, arrinconados por su prestigio y pobres de alumnado, no lograban explicar el imán de quien no se distinguía por nada revolucionario que le concediera lugar exclusivo en el teatro de la cultura, mucho menos por los atractivos del verbo o por una presencia física imponente, pero seguían en su rincón para contemplar el paso del afortunado conferencista secundado por una caravana de admiradores y lectores. Era más venenosa la envidia que generaban los jóvenes a quienes convocaba para hablar a solas en la meseta castellana, colegas o discípulos predilectos con quienes quería “discutir” sin el testimonio de las multitudes: Zubiri, Gaos, García Morente y María Zambrano, por ejemplo, quienes se limitaban a escucharlo sin chistar y se regodeaban en el hermetismo de no decir a los excluidos lo que “discutían” con don José. Pero a veces alardeaban, al afirmar que cruzaban palabras sobre lo que había sucedido con toros y toreros en la plaza monumental. Volapié fulminante para los curiosos defraudados, que no entendían cómo un letrado formado en Alemania se entusiasmara por los trincherazos de un tocayo vestido de luces.

Los textos de divulgación en la prensa y sus anuncios sobre una inminente crisis de la sociedad lo llevaron a la política activa. Hizo entonces lo mismo que hacía en la universidad, pero desde la tribuna del Parlamento: hablar sin interlocutores de igual calidad sobre la reforma y la modernización de la nación española. Fue cabeza de una Agrupación al Servicio de la República, pero también un crítico severo de los fundamentos legales del sistema que se estrenaba. No congenió con las consideraciones otorgadas entonces a las regiones de una comunidad todavía “invertebrada”, ni con las restricciones al influjo de la Iglesia católica en un ambiente colmado de amenazas y conminado por sorpresas desagradables. Tales posturas alejaron a muchos de sus discípulos rabiosamente republicanos, incluso a sus oyentes de la meseta castellana. Dijeron entonces que hacía demasiados coqueteos con la tradición y tenía poca paciencia con el futuro. Quizá después no fuese realmente exigente con los triunfadores de la guerra civil, hasta el extremo de negarse a visitar la España de Franco como hicieron muchos de sus antiguos compañeros de camino, pero las virtudes de caballero impecable lo alejaron del sendero de la indignidad.

Aparte de sus obras de contenido filosófico, que más incumben a los especialistas que a los usuarios comunes y corrientes, España encontró en él una fuente de modernidad del pensamiento en sentido general. En cuanto a nosotros, los relacionados por razones históricas con la cultura peninsular que un día dejó de tener Pirineos debido a los trabajos del maestro, contamos con la posibilidad de leer en nuestra lengua la sabiduría de imprescindibles autores europeos en las páginas de la Revista de Occidente. Por si fuera poco, tuvimos la enseñanza y el ejemplo de sus discípulos “transterrados”, quienes renovaron la vida intelectual de América Latina cuando se convirtieron en lúcidos mentores de centenares de discípulos que ya vamos para viejos. Hoy, por fortuna, su nombre se asocia a las luchas de un gran venezolano: Teodoro Petkoff.

Publicado en el diario El Nacional el 10 de mayo de 2015